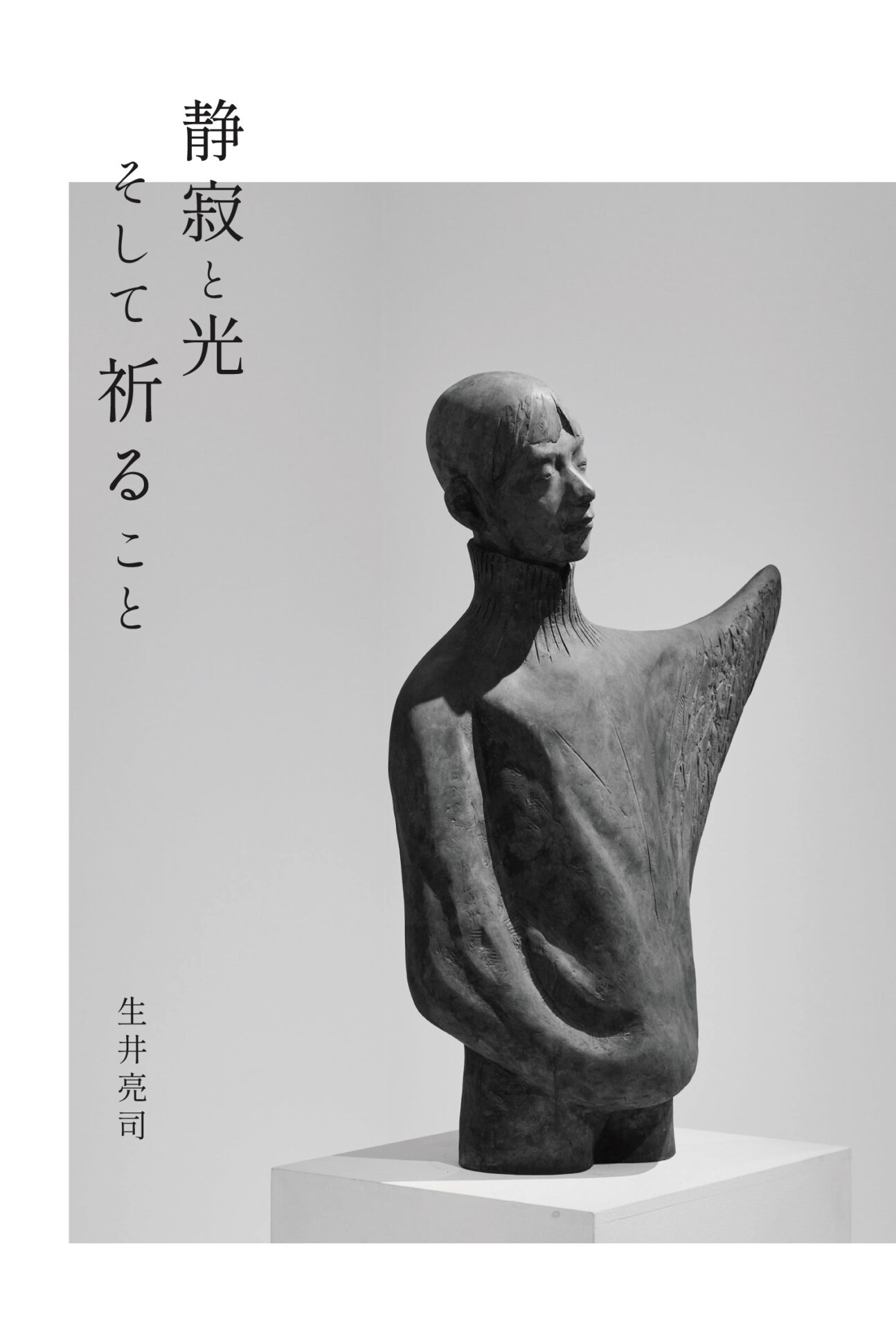

企画展|生井亮司 「静寂と光、そして祈ること」2025.11.22-12.7

〈recode〉にて、彫刻家 生井亮司「静寂と光、そして祈ること」を開催いたします。

生井さんの乾漆技法を用いた彫刻は、粘土でかたちをつくり、石膏で型を取り、型の内に漆と麻による乾漆を貼り付けて、型を外したのちに更なる手仕事の応答を重ねてひとつの像に納められます。

「ただ形をつくるわけではなくて、彫刻をつくるということ。彫刻になるという瞬間。その瞬間がおとずれるまで、ひたすらやり取りを繰り返すような仕事。彫刻の神さまはなかなか、「いいよ、」とは言ってくれません。」

手触りで歩み寄る輪郭と何処までも捉えきれない応答は、沈黙のなか境界をこえ、祈りそのものとなっていく。

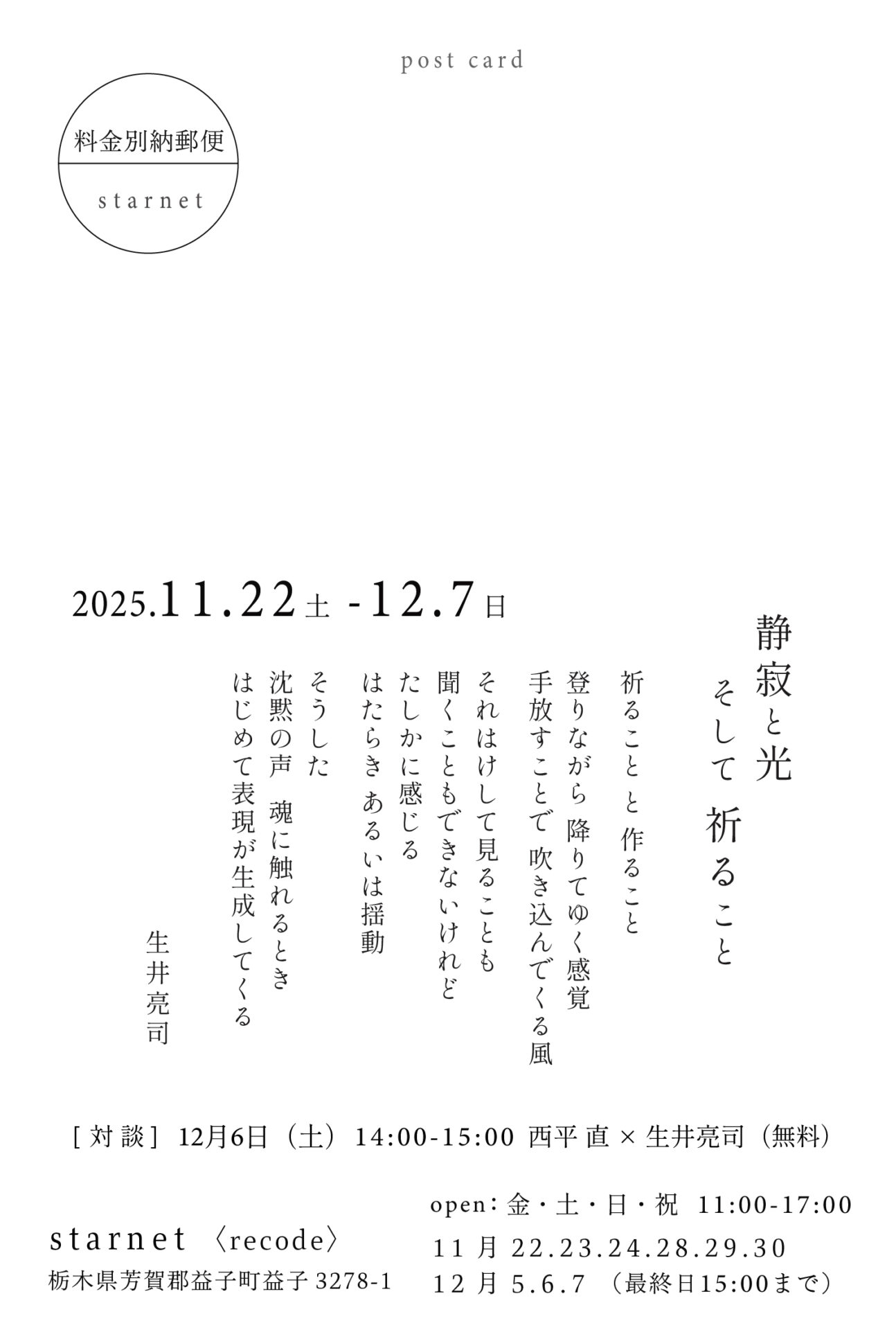

期 間 2025年11月22日(土)–12月7日(日)

時 間 11:00-17:00(最終日15:00まで)

会 場 recode

open 金・土・日・祝日

11月 22. 23. 24. 28. 29. 30

12月 5. 6*. 7

祈ること と 作ること

登りながら 降りてゆく感覚

手放すことで 吹き込んでくる風

それはけして見ることも

聞くこともできないけれど

たしかに感じる はたらき あるいは揺動

そうした 沈黙の声 魂に触れるとき

はじめて表現が生成してくる

— 生井 亮司

【対談】12月6日(土)14:00 〜15:00

西平 直 × 生井亮司(ご予約不要・無料)

<プロフィール>

生井 亮司

1974年、栃木県小山市生まれ。父方の祖母の弟は小山市出身の彫刻家 舘野弘青(1916-2005)。

絵を描くのが好きな少年は、十代になると次第に彫刻に関心を抱くようになる。武蔵野美術大学で鍛金を学んだ後、伝統工芸の現場を経験し、小山へ帰郷。教師の仕事を通して、美術の学びが人のあり方を育むさまに心動かされ、東京藝術大学大学院にて美術教育の研究を深める。この頃、衣服をつくる姉を通してスターネットの馬場浩史に出逢う。「日本には深くて静かなアートがあるね」と交わした言葉は、今も作家の背中を支える。現在、乾漆技法による彫刻作品の制作を行う傍ら、美術制作と人間の関係について京都学派の哲学を援用しながら研究している。

<対談> 12月6日(土)14:00 西平 直 × 生井亮司(場所:recode)

ゲスト|西平 直(にしひら ただし)

上智大学グリーフケア研究所・特任教授(副所長)、京都大学名誉教授

1957年、甲府市生まれ。ドイツ哲学・教育哲学を学び、教育人間学、死生学、哲学を専門とする。身体とスピリチュアリティの学びと変容の道をテーマに、西洋・東洋の伝統的な系譜を受け継ぎながら、人のライフサイクルとそれに伴うケアのあり方を、学びの場、執筆、講演等を通じて問いかけ、応え、深めている。

著書:

『誕生のインファンティア――生まれてきた不思議・死んでゆく不思議・生まれてこなかった不思議』(みすず書房)

『無心のダイナミズム――「しなやかさ」の系譜』(岩波現代全書)

『養生の思想』『修養の思想』『稽古の思想』(春秋社)

『内的経験 こころの記憶に語らせて』(みすず書房) 他

翻訳書:

E.H. エリクソン著『アイデンティティとライフサイクル』(誠信書房) 他

作品は「題名(タイトル)」を持つ。

生井さんの作品も、みんな、名前をもっている。

しかし、どれも、不思議な名前である。

なぜこの作品に、この題名なのか。

「実物」と「題名」のあいだに《すきま》がある。

もしかすると、生井さんは、この《すきま》を願っているのだろうか。

西平 直

「静寂の詩学」生井亮司 彫刻展 図録(小山市立車屋美術館)より

制作風景